2009年8月15日土曜日

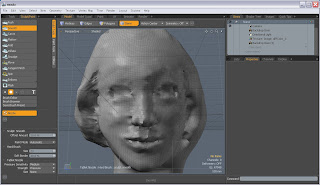

とりあえずレンダリングまで。

2009年8月9日日曜日

3

法線(←ワイヤーのこと)を整理して、リトポロジー。

ペンツールとエクステンド(コマンド+Z)で、頂点やエッジをジョイントしながらの地道な作業です。ちなみにプロの方(?)がyoutubeで写真から頭部のモデリングをしている動画がありますので、そちらのが大変参考になるかと。

http://www.youtube.com/watch?v=8ljf-g3kua8

今後頭部が完成すればFurで髪の毛を作成。皮膚をマッピングして完成と。そんな予定です。

http://www.luxology.com/modo/tour/modeling.part.2/

detailにあるVertex Map Transfer(頂点マップ変換)を使えば楽なのかもしれない。でもよくわかんない。

2009年7月27日月曜日

のっちやり直し。リトポロジー

2009年6月6日土曜日

リトポロジー

新しい技(俺が知らなかっただけ)を発見。

細かくなりすぎたポリゴンを整理するには、リトポロジーという作業が必要でした。

ポリゴンが細かすぎると、データは重くなるし、形もなめらかでなくなってガタガタになるのでかえってやりずらい。そこでItem tree(画面右上のウィンドウで、Itemsを選択)で、New Item→Mesh であたらしいレイヤを作成。画面上ツールバーでSnapping→Constrain to:→Background を選択。その後、ペンツールで、以前つくった形状の上をなぞっていけば、単純化されたポリゴンでオブジェクトを再構成できます。過去にイメージブラシがうまくできないと思っていたことがあったが原因がわかりました。UV展開ができていなかったのですね。

UV展開とは3Dを2Dに、蛇の抜け殻のように変換させる工程なのですが、これをやらないとちゃんとブラシが塗れないのですね。モデリング→UV展開→ブラシand質感決定→レンダリング の順番でした。ようやく基本がわかりました。

しかし、MaxwellRender2が急激に欲しくなる。modoと組み合わせれば相当使える気がします。

2009年5月30日土曜日

2009年4月23日木曜日

modo基礎4--フォールオフとは?

2009年4月18日土曜日

modo練習 その6

<デッサンの話>

人にもよりますが、人物の顔を表現するときは、実際より鼻が小さく、目は大きくなる傾向があります。わざとにそうする場合はそれでいいですが、往々にしてリアリティがなくなります。アニメっぽくなります。しかも顔というのは工業製品ではないので実際と違っていても、それはそれでデッサンとして成立しているように思ってしまいます。よくデッサンでは顔は似せなくても良いといいますが、大きな量や形が違っていてはいけないと思います。実際と違う、という事は、総じてリアリティを損なう結果になるからです。不思議なもので、人物は一人一人、形は違うけれど、間違った観察をした結果の勝手につくった形というのはリアルにはなりません。形を突き詰めていけば、結局実際の顔と似てくるものです。顔を意識的に似せる必要はないんですね。

(ただ、今回のテーマはPerfumeののっちですので、全力で似せてつくります。)

俺辞書--モデリングとは?レンダリングとは?え?そもそも3DCGって何?

3Dについては今はまったく初心者で、そもそもモデリングって何ですか?というとことです。

そこで、俺はこういうことだと思う、というのを記す。略して俺辞書。初心者なりのイメージだ。

(本当にちゃんと調べたい人はWikipediaとかで調べてください。)

モデリング---3次元で形を決める。要するに粘土みたいな作業。

レンダリング--質感や光を決めて、とりあえず完成させる。

アニメーション--時間軸で動きをつける。アニメーション。

UVマッピング--立体物を展開させ、平面にしてそこに色なり質感なりをつける。

レタッチ--1枚の絵として画像として加工すること。Photoshop(←平面状での色調整や画像修正のできるソフト)などを使う。よりリアルになる。最終的なリアリティはレタッチ次第という噂もある。3DCGやるにあたってPhotoshopは必須。

ちなみに3DCGアプリケーションにはレタッチを除く上記の工程をすべてできる統合型とその一部を専門にやるものとに分かれる。modoは統合型。最強と名高い3ds maxなんかもそう。

レンダリングだけのMaxwell render や モデリングだけのRhinoceros というのもある。

そこで、俺はこういうことだと思う、というのを記す。略して俺辞書。初心者なりのイメージだ。

(本当にちゃんと調べたい人はWikipediaとかで調べてください。)

モデリング---3次元で形を決める。要するに粘土みたいな作業。

レンダリング--質感や光を決めて、とりあえず完成させる。

アニメーション--時間軸で動きをつける。アニメーション。

UVマッピング--立体物を展開させ、平面にしてそこに色なり質感なりをつける。

レタッチ--1枚の絵として画像として加工すること。Photoshop(←平面状での色調整や画像修正のできるソフト)などを使う。よりリアルになる。最終的なリアリティはレタッチ次第という噂もある。3DCGやるにあたってPhotoshopは必須。

ちなみに3DCGアプリケーションにはレタッチを除く上記の工程をすべてできる統合型とその一部を専門にやるものとに分かれる。modoは統合型。最強と名高い3ds maxなんかもそう。

レンダリングだけのMaxwell render や モデリングだけのRhinoceros というのもある。

modo練習 その5

2009年4月17日金曜日

modo基礎3--toggle subdivision

2009年4月16日木曜日

modo基礎2--ライトのアイコンが大きすぎて困る

modo基礎1--モデルビューでオブジェクトの頂点やライトを表示させたい

基本的な操作の一つ、モデルビュー上での表示の設定は 画面上でOキーをクリックで呼び出します。頂点やライトは初期設定では可視化されていないので、モデルビューなどで表示する必要がある場合はこれで設定します。(右のタグ"visibility"を選択)

ツールから辿る方法もあるけど、ちょっとややこしい。けっこう重要なコマンドだと思うのだが、あまり目立たない方法で呼び出す。もうちょっと主張してもいいと思う。最初これを知らないので、チュートリアルビデオ見ながら練習したときに、いつまでたってもライトでないなあとか、頂点みえねえなあとか小一時間迷った。ショートカットを使いこなせば、ぐんと作業が速くなるが、覚えるのが大変。実はオートキャドみたいに画面下にショートカットのヒントがでてるんだが、英語なので見落としがち。日本語版もあるので、日本語がいい人はそっちをおすすめ。私自身は安いのと、なんとなくセレブっぽいので英語版にしたが。

2009年4月15日水曜日

2009年4月14日火曜日

2009年4月13日月曜日

3DCGを始めるにあたって どのアプリを使っていこうか考える

ある日、表現の幅を広げるために3Dグラフィックでもやってみようかと思い立った。将来的にはアーキテクチャービジュアリゼーション(建築あるいは内装の完成前のイメージ作成)、アートの表現の一手法として使えたらいいなと思っている。しかし、いったいどのアプリケーションを使えばいいのか検討もつかない。

まったく今まで3Dについては知識がなく、興味もなかった。そもそも、モデリングとレンダリングの違いさえ分からなかった。

3DではPhotoshopにあたるような、業界標準というものが確立されておらず、一長一短の多数のアプリケーションがあるそうな。

↓数日の調査後のアプリケーションに対する俺の勝手なイメージ

(ちゃんと調べたい人はWikipediaとかを調べてください)

ハイエンドクラス(車買えます)

■3ds max --最強。建築、デザイン、アニメーションと幅広く表現可能。価格も最強。

■MAYA --アニメーションやゲーム業界のプロ御用達のアプリ。メジャー。

■Softimage XSI--アニメーション、ゲーム業界で、よく使われる。比較的新しく、機能良好、操作系統が整理されている、らしい。

ミドルクラス(パソコン買えます)

■Cinema4D--一通りのことができる3Dグラフィックアプリケーション。お好みで必要な機能を追加していく(そうすると結局倍の値段くらいになる)。メジャーなアプリで解説本もたくさんある。

■LightWave--一通りの機能があり、それなりのものができる。個人利用としては、わりと現実的ではないだろうか。クオリティも高いらしい。プロ使用に耐える3Dアプリの中ではかなり安価。

■modo--モデリングが非常に直感的で扱いやすい。

リアルタイムで高速にレンダリング結果が表示される。最終レンダリングも高速かつ高品質。まだあまり認知されていないのか日本での書籍類はゼロに等しい。(ちゃんとしたトレーニングビデオは有料でダウンロードできる。ざっくりしたやつは無料のもある)

■Z Brush--独特な方法で直感的にモデリング可能。比較的新しいアプリケーションだが、日本でも若干解説書籍も存在する。細部を絵の具で凹凸をつけていくようなイメージ。なんか評判いい。

エントリークラス(安いです)

■Shade--日本製のアプリ。グレード別に価格設定がある。(Basic,Standard,Proの3種、Basicは安いがほとんど使えない。)レンダリングもそれなりに高品質。日本製で解説本も多い。アニメーションには弱く、モデリングも扱いにくい。一通り勉強したが、レンダリングはそれなりでも、イマイチの操作感だったので、これを主力とする気になれなかった。安さが最大の魅力か。(ただしPRO版はミドルクラスの価格)

■Metasequoia--日本のシェアウェアで、完成度が高く、モデリングに特化したもの。shadeのモデリングの弱点をこれで補うという方法もある。しかもたったの5000円。

個人的にはインターフェースが安っぽく(←性能には関係ないけど)て、テンションがさがる。

その他

■maxwell render--最高品質のレンダラーではないだろうかと思う。(モデリングはできない)

その分PCにはかなりのスペックを必要とするし、処理にかなりの時間がかかる。

■Rhinoceros--寸法精度の高い3Dアプリ。主にプロダクトデザインに使われる。安価(14万くらい)。モデリングのみ。レンダリングは別途必要。

■FormZ--建築に向く3DCAD。建築的なものであれば、最速の作業効率。レンダリングには弱い。高額。

ちなみに3DCADは3DCGソフトよりも正確な寸法に強く、設計主体かイメージ主体かによって分類される。(イメージ主体でも寸法を合わせられなくはない。)

他、solidworksなどは天文学的価格なので省略。

ハイエンドクラスを個人で買うとなると、相当の覚悟がいる。車を一台を買うのと一緒である。

個人ユースとしては、特にアニメーションするつもりないので3ds maxか、cinema4dか、shadeか、modoかと思った。3ds max使えますっていうと、メジャーで、関連データや書籍も豊富。関連業種に重宝されそうな気もしたが、会社で使ってでもない限り、あまりにも高額すぎる。cinema4Dはメジャーだが、なんとなく気に入らない(試してもいないから食わず嫌いかも)。shadeは日本ではそれなりに有名で、デザイナーでも簡単なプレゼンテーションで使ったりするが、自分には操作方法が直感的ではなかった。

で、結局悩んだ結果、日本では、まだあまり知られていない"modo"というアプリケーションに決定。歴史が浅く、ごく最近できたアプリケーションである。Pixar社でも採用された実績があり、最近のPhotoshopにも技術提供している。日本ではマイナーで、解説書籍の出版がなく、しかも英語版(日本語版より安い)を購入したので習得に苦労しているが、、。

モデリングが直感的であり(おそらく最強)、高速で高品質なレンダリング、さらに低価格、柔軟なライセンス(PC1台に対してではなくライセンス保持者に付与、つまりライセンス保持者が操作し、かつ同時に動かすのでなければ複数台にインストール可)。アニメーションには弱そうだが基本的に複雑なアニメーションはしないつもりなのでこれに決定した。

(次期バージョンのmodo401ではアニメーションも強化される)

まったく今まで3Dについては知識がなく、興味もなかった。そもそも、モデリングとレンダリングの違いさえ分からなかった。

3DではPhotoshopにあたるような、業界標準というものが確立されておらず、一長一短の多数のアプリケーションがあるそうな。

↓数日の調査後のアプリケーションに対する俺の勝手なイメージ

(ちゃんと調べたい人はWikipediaとかを調べてください)

ハイエンドクラス(車買えます)

■3ds max --最強。建築、デザイン、アニメーションと幅広く表現可能。価格も最強。

■MAYA --アニメーションやゲーム業界のプロ御用達のアプリ。メジャー。

■Softimage XSI--アニメーション、ゲーム業界で、よく使われる。比較的新しく、機能良好、操作系統が整理されている、らしい。

ミドルクラス(パソコン買えます)

■Cinema4D--一通りのことができる3Dグラフィックアプリケーション。お好みで必要な機能を追加していく(そうすると結局倍の値段くらいになる)。メジャーなアプリで解説本もたくさんある。

■LightWave--一通りの機能があり、それなりのものができる。個人利用としては、わりと現実的ではないだろうか。クオリティも高いらしい。プロ使用に耐える3Dアプリの中ではかなり安価。

■modo--モデリングが非常に直感的で扱いやすい。

リアルタイムで高速にレンダリング結果が表示される。最終レンダリングも高速かつ高品質。まだあまり認知されていないのか日本での書籍類はゼロに等しい。(ちゃんとしたトレーニングビデオは有料でダウンロードできる。ざっくりしたやつは無料のもある)

■Z Brush--独特な方法で直感的にモデリング可能。比較的新しいアプリケーションだが、日本でも若干解説書籍も存在する。細部を絵の具で凹凸をつけていくようなイメージ。なんか評判いい。

エントリークラス(安いです)

■Shade--日本製のアプリ。グレード別に価格設定がある。(Basic,Standard,Proの3種、Basicは安いがほとんど使えない。)レンダリングもそれなりに高品質。日本製で解説本も多い。アニメーションには弱く、モデリングも扱いにくい。一通り勉強したが、レンダリングはそれなりでも、イマイチの操作感だったので、これを主力とする気になれなかった。安さが最大の魅力か。(ただしPRO版はミドルクラスの価格)

■Metasequoia--日本のシェアウェアで、完成度が高く、モデリングに特化したもの。shadeのモデリングの弱点をこれで補うという方法もある。しかもたったの5000円。

個人的にはインターフェースが安っぽく(←性能には関係ないけど)て、テンションがさがる。

その他

■maxwell render--最高品質のレンダラーではないだろうかと思う。(モデリングはできない)

その分PCにはかなりのスペックを必要とするし、処理にかなりの時間がかかる。

■Rhinoceros--寸法精度の高い3Dアプリ。主にプロダクトデザインに使われる。安価(14万くらい)。モデリングのみ。レンダリングは別途必要。

■FormZ--建築に向く3DCAD。建築的なものであれば、最速の作業効率。レンダリングには弱い。高額。

ちなみに3DCADは3DCGソフトよりも正確な寸法に強く、設計主体かイメージ主体かによって分類される。(イメージ主体でも寸法を合わせられなくはない。)

他、solidworksなどは天文学的価格なので省略。

ハイエンドクラスを個人で買うとなると、相当の覚悟がいる。車を一台を買うのと一緒である。

個人ユースとしては、特にアニメーションするつもりないので3ds maxか、cinema4dか、shadeか、modoかと思った。3ds max使えますっていうと、メジャーで、関連データや書籍も豊富。関連業種に重宝されそうな気もしたが、会社で使ってでもない限り、あまりにも高額すぎる。cinema4Dはメジャーだが、なんとなく気に入らない(試してもいないから食わず嫌いかも)。shadeは日本ではそれなりに有名で、デザイナーでも簡単なプレゼンテーションで使ったりするが、自分には操作方法が直感的ではなかった。

で、結局悩んだ結果、日本では、まだあまり知られていない"modo"というアプリケーションに決定。歴史が浅く、ごく最近できたアプリケーションである。Pixar社でも採用された実績があり、最近のPhotoshopにも技術提供している。日本ではマイナーで、解説書籍の出版がなく、しかも英語版(日本語版より安い)を購入したので習得に苦労しているが、、。

モデリングが直感的であり(おそらく最強)、高速で高品質なレンダリング、さらに低価格、柔軟なライセンス(PC1台に対してではなくライセンス保持者に付与、つまりライセンス保持者が操作し、かつ同時に動かすのでなければ複数台にインストール可)。アニメーションには弱そうだが基本的に複雑なアニメーションはしないつもりなのでこれに決定した。

(次期バージョンのmodo401ではアニメーションも強化される)

登録:

コメント (Atom)